Die USA sind der Handelspartner Nummer eins für Deutschland – laut statistischem Bundesamt betrug der Anteil der deutschen Exporte über den Atlantik rund 111 Mrd. Euro, gefolgt von Frankreich mit 105 Mrd., China mit 86 Mrd. sowie den Niederlanden und Großbritannien mit jeweils rund 85 Mrd. Euro. Die deutsche Exportquote wird auch 2018 weiter steigen – noch stärker als im Vorjahr. Betrug das Wachstum 2017 noch 4,2 Prozent, könnten es dieses Jahr sogar 5,0 Prozent werden. Daran wird nach Meinung von Marktbeobachtern auch ein möglicher Handelskrieg mit den USA nichts ändern. Christine Lagarde, geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds, rechnet im schlimmsten Fall damit, dass ein sich zuspitzender Streit das weltweite Wirtschaftswachstum um höchstens einen halben Prozentpunkt absenken wird. Allerdings wird sich dieser halbe Prozentpunkt nicht gleichmäßig auf alle Industrienationen verteilen. China zum Beispiel besitzt einen riesigen, weitgehend ungesättigten Binnenmarkt mit Billiglöhnen und niedrigen Umwelt- und Arbeitsschutzstandards. Dieser wird weniger empfindlich auf einen Handelskrieg reagieren als die exportorientierten Nationen. Europäische Unternehmen werden dagegen versuchen, mit weiteren Produktionsverlagerungen drohende Zölle zu umgehen – das hat Folgen für die hiesigen Arbeitsmärkte.

Seit den 1970er Jahren kämpfen die USA gegen ihr alljährliches Handelsbilanzdefizit, das 2017 mit 566 Mrd. Dollar den bislang höchsten Stand erreicht hat. Für dieses Defizit gibt es mehrere Gründe: Einerseits ist die amerikanische Wirtschaft stärker gewachsen als die ihrer Handelspartner. In Folge wuchs auch die Exportnachfrage in den USA und sank der Verkauf amerikanischer Produkte ins Ausland. Andererseits schätzen viele Amerikaner ausländische Marken – das gilt insbesondere für den Automarkt.

Positiv oder negativ?

Bei der Beurteilung der Marktlage spielen auch die erfolgreichen US-Branchen eine Rolle. Die wichtigste Exportbranche sind Maschinen inklusive IT-Technologie. Sie steuerten im Jahr 2017 rund 200 Mrd. Dollar bzw. 13 Prozent zu den gesamten Exporteinnahmen bei. Dazu zählen zum Beispiel die Marken Dell, Hewlett-Packard, IBM und Apple, in denen Chips von US-Produzenten wie Intel und AMD verbaut werden. Auf Platz zwei folgen Elektrotechnik und Industrieausrüstung, die gut elf Prozent aller US-Exporte ausmachen. In diesem Bereich sind die USA inzwischen zu einem der weltweit größten Exporteure gewachsen. Es folgen mit jeweils knapp neun Prodie Bereiche Treibstoffe inklusive Öl sowie die Luft- und Raumfahrttechnik. Den fünften Rang nehmen Fahrzeuge ein: Amerikas führender Autohersteller General Motors gilt neben VW und Toyota als einer der erfolgreichsten Autoexporteure, zumindest an den Absatzzahlen gemessen. Allein 2017 verkaufte GM weltweit 8,8 Mio. Autos. Ein Jahr zuvor waren es allerdings noch 10 Mio. Fahrzeuge.

Der Erfolg der US-Wirtschaft kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass das US-Handelsdefizit kontinuierlich zunimmt. Laut dem Statistikamt Eurostat wuchs das Defizit von Januar bis Mai dieses Jahres um rund 14 Prozent auf 54,8 Mrd. Euro. Die europäischen Exporte in die USA stiegen in den ersten fünf Monaten um 2,1 Prozent auf mehr als 163 Mrd. Euro, die Einfuhren aus Amerika sanken hingegen um gut drei Prozent auf rund 108 Mrd. Euro. Auf Jahresfrist gerechnet betrug das Exportdefizit der EU 2017 rund 150 Mrd. Dollar. Deutlich höher fällt mit 375 Mrd. Dollar die Abrechnung mit China aus. Wobei diese Zahl zwar von der Trump-Administration errechnet wurde, von manchen Analysten aber angezweifelt wird. So zum Beispiel von Zhang Zhiwei, einem Analysten der deutschen Bank. Er bemängelt, dass die Gewinne von US-Tochterunternehmen nicht berücksichtigt werden. Sein Credo: Die Europäer exportieren mehr Waren, dafür investieren US-Firmen mehr in der EU und ziehen daraus einen beachtlichen finanziellen Nutzen. Nichtsdestotrotz stehen 2017 insgesamt 566 Mrd. Dollar weltweites Handelsdefizit auf der offiziellen Abrechnungsliste der Trump-Administration.

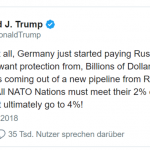

Diese Zahl wurde zum Auslöser des Zollgefechts. Jenseits von – sagen wir mal – atypischem Politikerverhalten, Twitter-Kaskaden und Zusagen mit kurzer Halbwertszeit: Mit Trump steht der politische Wille im Vordergrund, die importierte Arbeitslosigkeit wieder zu exportieren. Er will die eigenen Märkte unter dem Schutz von Zöllen aufleben lassen. Darüber hinaus sollen die Auslandsschulden der USA langsamer anwachsen, um sie in ferner Zukunft durch eigene Exportüberschüsse wieder abzuschmelzen zu können. Bei aller Skepsis: Die US-Wirtschaft erfreut sich eines soliden Wachstums mit sinkender Arbeitslosigkeit und steigenden Löhnen. Dazu trugen auch die Steuersenkungen Ende 2017 bei: Die Ertragsteuer wurde für Unternehmen von bisher 35 auf 21 Prozent abgesenkt, zudem profitieren US-Bürger aller Einkommensklassen. Skeptiker warnen indes vor einem steigenden Staatsdefizit.

Strafe muss nicht sein

Am 6. Juli 2018 war es dann so weit: In einer ersten Runde traten US-Sonderabgaben von 25 Prozent auf Einfuhren aus China im Wert von 34 Mrd. US-Dollar in Kraft; vor allem auf Stahl und Aluminium. Die Liste dürften in den kommenden Wochen erweitert werden. Die Chinesen reagierten umgehend mit eigenen Sonderzöllen in ähnlichem Umfang. Ein „notwendiger Gegenangriff“, sagte ein Sprecher des Handelsministeriums in Peking. Die USA hätten „den größten Handelskrieg in der Wirtschaftsgeschichte“ eingeläutet. Chinas Strafzölle betreffen landwirtschaftliche Produkte wie Sojabohnen, Fisch, Schweinefleisch, Rindfleisch oder auch Molkereiprodukte. Das Reich der Mitte zielt damit auf die ländliche Wählerschaft von Trump. Höhere Zölle werden aber auch auf Autos erhoben. Darunter leiden vor allem deutsche Autobauer wie Daimler und BMW, die den größten Automarkt in China auch von ihren Werken in den USA aus beliefern. Daimler gab bereits eine Gewinnwarnung heraus. Fast jeder fünfte BMW, der in China verkauft wird, wird in den USA gebaut.

Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW Köln), Michael Hüther, fürchtet schwere Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft: „Wenn zwei der wichtigsten Handelspartner Deutschlands in einen Handelskrieg einsteigen, wird dies mit Sicherheit nicht spurlos an unserer Wirtschaft vorbeigehen. Deutschlands wirtschaftlicher Erfolg der letzten Jahre hängt in hohem Maße vom Exportgeschäft ab“, sagte Hüther im Interview mit den Zeitungen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Um solche Schäden von den EU-Märkten abzuwenden, haben Jean-Claude Juncker und der US-Präsident eine Vereinbarung getroffen. „Ich kam, um einen Deal zu erreichen – und wir haben einen Deal“, sagte nicht Trump, sondern Juncker nach stundenlangen Verhandlungen im Weißen Haus Ende Juli 2018. Die Vereinbarung bot beiden Politikern die Chance, ohne Gesichtsverlust eine Eskalation des Handelskriegs abzuwenden. Die Fakten: Die USA verzichten auf die Einführung der Autozölle, die EU verspricht, mehr Sojabohnen und Flüssiggas aus den USA einzuführen – und beide Seiten wollen prüfen, inwieweit sich Zölle im transatlantischen Handel abbauen lassen. Trump sprach aber auch die „nicht tarifären Handelshemmnisse“ wie spezifische Normen sowie den Abbau von Subventionen an.

Allerdings haben hier auch die Amerikaner Nachholbedarf: Für deutsche Einkäufer sind seit dem Amtsantritt des US-Präsidenten Donald Trump die Rahmenbedingungen schlechter geworden. Das hält der Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME) fest und bemängelt die zunehmenden Liefer- und Zollzeiten. Als Grund vermutet der BME eine geringere Priorität für ausländische Ansprechpartner und die lebhafte Konjunktur in den USA. Diese Entwicklung wird laut BME getrieben von den Steuererleichterungen, „die zu stark steigenden Investitionen im eigenen Land und hohen Dividendenauszahlungen führen“.

Volatile Realitäten, konkrete Reaktionen

Wie werden internationale Beschaffungsstrategien von den aktuellen politischen Entwicklungen beeinflusst? Zumal in Europa ja auch der nahende Brexit droht, der weitere Unsicherheiten mit sich bringt. Deshalb sollten Unternehmen jetzt zuerst absolute Transparenz über ihre Bedarfe und Lieferquellen herstellen – und dabei auch die Unterlieferanten analysieren. Sie sollten wissen, aus welchen Ländern ihre wesentlichen Produktionsrohstoffe stammen; nur so können bestehende Risiken früh erkannt werden. Dabei sind Unternehmen mit einem internationalen Lieferantenportfolio, weltweiten Produktionsstandorten und/oder globalen Absatzmärkten naturgemäß stärker betroffen. Die fehlende Planbarkeit muss durch eine Absicherung nach allen Seiten ersetzt werden – bevor Zwänge von außen tief greifende Änderungen in der Produktionsstrategie erzwingen, die immer mit hohen Kosten und Risiken verbunden sind. Eine proaktive, flexible Beschaffungsstrategie mit alternativen Lieferquellen ist schneller und wirtschaftlicher zu erreichen. Deshalb sollten Betriebe einzelne Schlüssellieferanten aus den USA oder England durch einen Lieferantenpool ersetzen. Das gilt nicht nur im Hinblick auf drohende Steuern. Gerade auch im Strategischen Einkauf gilt: Je transparenter die Risiken für die eigene Fertigung, desto besser kann sich der Einkauf auf die wechselnden Rahmenbedingungen vorbereiten. Wer erst auf tatsächlich steigende Rohstoff- und Produktpreise reagiert, ist zu spät dran. Dabei kann auch die Digitalisierung helfen. Mit den Analysemöglichkeiten einer vernetzten Produktions- und Absatzplanung können Materialbedarfe besser geplant, die Versorgungssicherheit erhöht und das Preisrisiko minimiert werden.

Die Konzentration auf lokale Märkte und Ressourcen schafft ein Stück Sicherheit. Im Lebensmitteleinzelhandel gilt Regionalisierung längst als positives Verkaufsargument. Das gilt zunehmend zum Beispiel auch für die Automobilindustrie. Zugegeben: Sowohl US- als auch deutsche Unternehmen hängen von globalen Wertschöpfungsketten ab, die sich nicht so schnell ändern lassen. Zudem gibt es Grenzen des „Local Sourcings“. Manche Rohstoffe sind in Europa schlicht nicht in ausreichender Menge vorhanden. Andere Einschränkungen bestehen durch fehlende Anbieter, geringe Qualitätsniveaus oder mangelndes technisches Knowhow der lokalen Produzenten. Umso mehr gilt: Wer vorab prüft, hat später Wettbewerbsvorteile.

Think global, act local

Trumps Versprechen: Wer in den USA produziert, muss keine Repressionen befürchten. Im Gegenteil: Der Republikaner setzt auch für die Industrie auf Steuersenkungen und den Abbau von Regularien. Davon können ausländische Niederlassungen profitieren. Dabei müssen sie freilich auf Importe verzichten. Der Deal: Importierte Vorleistungen gelten nicht mehr als steuerlich abzugsfähige Ausgaben, dafür werden erzielte Exportleistungen nicht mehr besteuert. Allerdings ist diese Form der Subventionierung nicht kompatibel mit WTO-Recht. Unter dem Strich zeigen sich die etablierten internationalen Supply Chains immer noch als stark, Risse sind derzeit nicht erkennbar. Nun ist auch die Politik gefragt: beispielsweise durch die schnelle Umsetzung der geplanten Freihandelsabkommen mit Neuseeland, Australien, den Mercosur-Staaten sowie mit Mexiko, Singapur und Japan.

Michael Grupp,

freier Redakteur in Remshalden